最初をつくる人がいないと、

いつまでたっても、

社会に実装されない。

-「ATOUN」という名前、「あうんの呼吸」という考え方、「奈良」という立地、すべてが事業やビジョンと一致しているように思います。

藤本 弘道氏:そこはブランディングとしても意識している部分ですね。もともと創業当時の社名は「アクティブリンク」だったんです。2017年の4月に「ATOUN」に社名変更したんですが、実は創業当時から「アクティブリンク」という名前にはしっくりきていなくて。ただそのときは技術会社でいようと思っていたので、ある意味技術を売り払ってライセンスしてとか、自分で商品を持つこともなかったし、つながるの「リンク」でいいかと思っていたんですね。でも、途中からそれだとなかなか形にならないことに気づいたんです。0から1って誰もやってくれないんです。1から10とか、10から100くらいだと、やりたいという人はいっぱいいるんですけど。だから、最初をつくらないといけない。最初をつくろうとしたら、自社製品を持たないといけないので、そのときに「アクティブリンク」という名前じゃダメだなと。しかも、なんかグローバル感もないなあと。世界で通じる言葉ではあるんですけど、自社製品感のなさというか 笑 だから、商品のアイデンティティをしっかり確立できるような名前にしたいといろいろ考えました。日本語の名前もありだなというアイデアもあったので、それなら大事にしている「あうんの呼吸」から「あうん(阿吽)」と付けようと思っていたんですが、実は、「阿吽」という言葉は宗教の言葉でサンスクリット語だったんです。ひょっとしたら、中国企業と間違われたりするのかなと思いまして。そこで、「と」を入れて「阿(あ)と吽(うん)」で「あとうん(ATOUN)」に。ちなみに、後で気づいたのですが、私が通っていた高校の校歌の二番の歌詞に「そろえよ呼吸をそれ阿とうんと」というのがあるんです。校長先生に久々に会ったときに、社名の話をしたらルーツは母校やなあと喜ばれましたね。それはさておき、「ATOUN」としたことで日本企業感が出ましたし、日本企業の持つイメージというのがやっぱりあると思うので、ロボットとか、モノを大事にするとか、品質が高いとか、歴史も古いとか、そのあたりをブランドに取り込みたいと思っています。社名をアルファベットにしたのはグローバル企業感。ブランドを浸透させるためにも全部しっかりと設計しています。プロダクトの名前も商品になったときには、あまり個性を立たせずに「MODEL Y」「MODEL A」などとしていますが、開発段階のプロトタイプのときは、実は奈良という土地柄や文化性を意識した名前をつけているんです。「HIMIKO」とか「MAKIMUKU」とか。もちろん、プロトタイプは広く世の中に出るものではありませんが、そういうところにもきちんと気を配ることで、社内を含めてブランドへの意識を徹底したいなと考えています。そのかいあってか、社名変更してまだ2年ほどなのに、前の社名をみんなすっかり忘れています。寂しくなるくらい 笑。でも、いい脱皮ができたなと思いますね。

ちゃんと

ゴールしてないものは、

結局、

イノベーションではない。

-創業当時からイノベーションに取り組んでおられますが、最初は医療機器をやられていたんですよね。

藤本 弘道氏:ゴム人工筋という人工筋肉を使ったリハビリテーション用スーツで、脳卒中の患者さん向けの商品開発を他の企業と一緒にやったりして。取り組み自体がかなり斬新だったようで、TIMEに掲載してもらったりニューヨーク近代美術館に展示されたりもしたんですけど、パートナーの企業の事情などもあって残念ながら結局商品にならなかったんです。ただ、最終的にはそのゴム人工筋肉は、小学校の理科教材として日本の3割ぐらいの小学校に導入されまして、開発費はそこそこ回収できたんですけどね。このときの経験を通して、イノベーションを起こすってなんだろうと考えるようになりました。この理科教材の場合は、技術的なことで言えば、注射器の仕組みを使ってゴム人工筋肉を動かすようにしただけなんですね。何かすごい開発をしたわけじゃない。でも、子どもたちは、それまで使われていたゴムひもではわからなかった筋肉の動きを、このゴム人工筋肉のおかげで目の当たりにできるようになった。しかもコスト的にも安くなりました。そこがイノベーションだと思うんです。いろんなことに取り組んできて、種はたくさんできてるけど、結局は、ゴールしてるかどうかが大事なんだと気づかされました。ゴールしてないものは種でしかない。この教材なんかは、技術的には大したことないし、誰でもできるかもしれないけど、ちゃんと社会に実装されている。やっぱり、そこが重要だと思います。

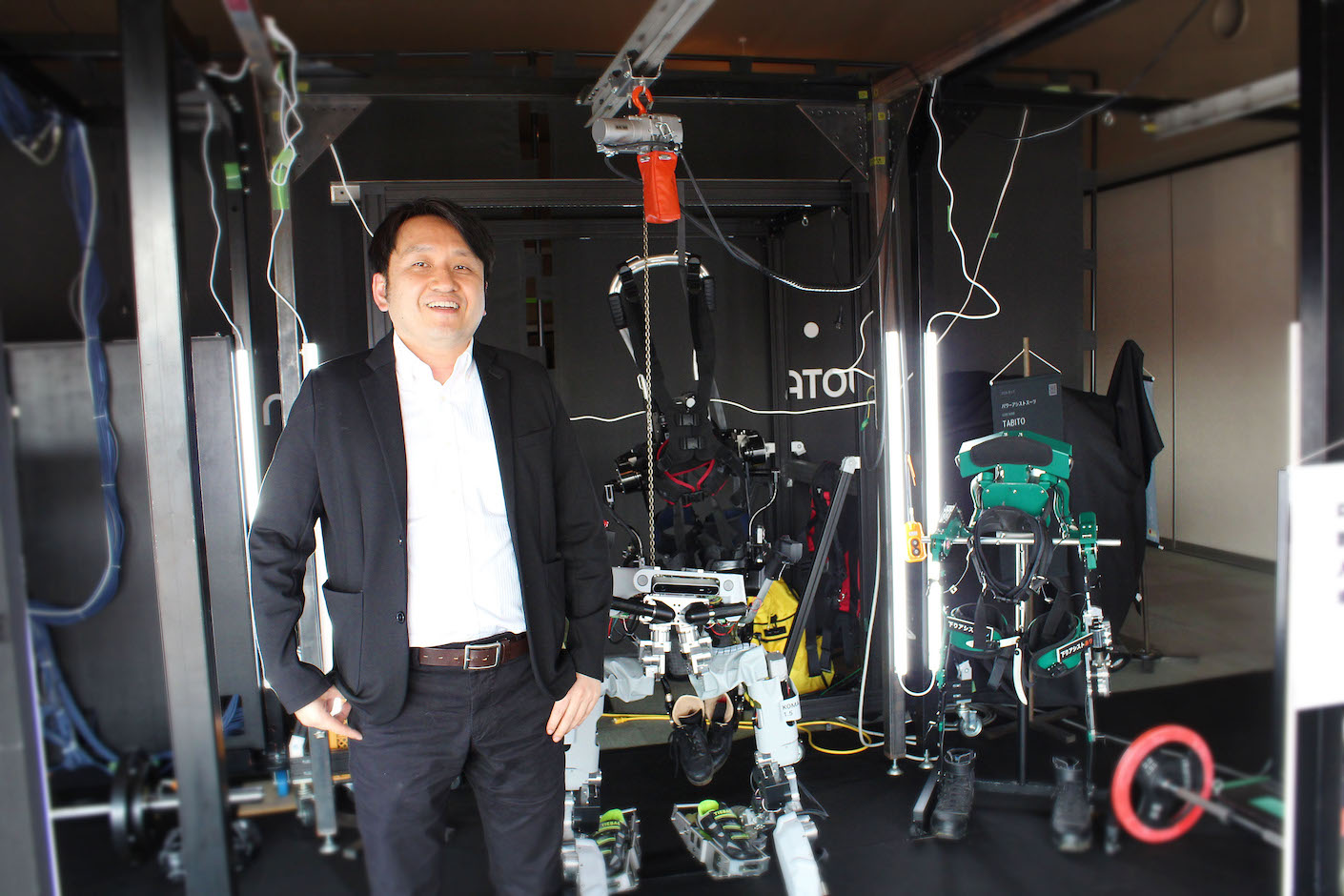

その後、医療機器から離れましたので、その間にも開発を続けていた作業支援用のモーターを使ったパワードウェアで商売を始めました。腰の負担を軽減するパワードウェアのATOUN MODEL Yです。もともとYの開発コードはYAKAMOCHI、大伴家持からきています。「持つ」という漢字が入っていて、商品のイメージにも近いということで。

大切なことは、

使ってもらうために

何をするか、何ができるか。

パワードウェア「ATOUN MODEL Y」

パワードウェア「ATOUN MODEL Y」

藤本 弘道氏:ATOUN MODEL Yは、主に物流や工場、農業などの現場で使っていただいています。皆さんよく福祉や介護の現場でもとおっしゃっていただくんですが、実際介護の現場を見ると、この類のロボットはまだ実用的ではないと思うんです。ずーっと身につけていたらいろんな作業に適応できるんですけど、やっぱり重いんですね。軽くなったと言ってもまだ4.5㎏、仮に3㎏になったとしてもまだまだ重い。衣服のようにならないと介護施設のようなところでずっとは付けられない。だから、我々はまだそっちには行っていません。今は、流通や建設現場、農業など、どちらかといえば重作業といわれるような分野を中心に活用いただきながら、労働力・労働改善のツールとして使える方向にもっていけるよう力を注いでいます。とはいえ、「パワードウェア」という名称の通り、どんどん衣服に近づけていこうと思っていますので、いずれは福祉の方にも入っていきたいと思います。

今の我々の技術のベースにあるのは、「パワードスーツ」と呼ばれるハイパワーなロボットの技術です。両腕100㎏のモノを持てるロボットですが、ハイパワーなものになってくると制御を緻密にしないといけない。そこで培った技術を、より日常に近い用途の「パワードウェア」に落とし込んでいくわけです。日常に役立つことだけを目指すと、どうしても表面的な技術で終わりがちなんです。それっぽいけど、実は「なんちゃって」なロボットになりがちで、耐性が十分でなかったり、ということにもなりかねない。それだと、本当の意味での社会実装にはなっていきませんよね。株主からは開発費もかかるのに、なぜ今すぐ商品化するわけではないような高い技術の開発をやるんだと言われることもあります。でも、高いレベルの技術があって、それを必要に応じて調整しながら落とし込んだものと、最初からギリギリのレベルを狙ったものとでは、やっぱり違うんですよ。もちろん、一般の人がパッと見ただけですぐにわかるようなものではないのですが、耐久性や適応性、拡張性といった点で余裕が生まれやすいんです。

-製品化されたものと違いプロトタイプはまだ形にならない未完成なものだと思っていたんですが、ある意味、プロトタイプで技術をすごく出しているということなんですね。

藤本 弘道氏:プロトタイプでは外装をつけずに、むしろ機能美をデザイナーには徹底的に求めています。外装をつけるとなんでもきれいに見えてしまうから、できた気になりがちなんです。でも、プロトタイプに必要なのは機能の追求です。パワードスーツのハイパワーなやつなんかは、どこで使われるのかというと、外ですよね。家の中で使う人はいない。外だと物はどんどんぶつかる。そういえば建設機械を見ても、プラスチックの外装はついていない。ぶつかることが前提なんですね。だったら、パワードスーツも板金や金属の塊だろうと。そういう風に意味を考えながら開発を進め、技術を磨いています。商品になってきたときにはもちろん、そこに商品らしさを求めます。隠すとこは隠したり、安全面を考慮したりと、しっかりと仕立てていきますから。

プロトタイプが高度技術の塊、それをある意味レベルダウンすることで社会に実装させていくというアプローチが破壊的イノベーションに近い発想ではないかと感じました。「パワーバリアレス社会」の実現を目指すATOUNらしいイノベーションの捉え方がここからも考察できます。では、ちゃんとゴールさせるATOUNのイノベーションに必要なものとは何か。第3回へと続きます。